Sfoglia documenti (16 in totale)

-

Nevicate di marmo tra Pisa e Genova

Anticipazioni sulla mostra Niveo de marmore. L’uso artistico del marmo di Carrara dall’XI al XV secolo (Sarzana [La Spezia], Fortezza Firmafede: 8 marzo-10 maggio 1992), a c. di Enrico Castelnuovo, catalogo edito da Colombo; passando in rassegna le principali opere, Castelnuovo – nelle vesti di curatore – presenta questioni e temi analizzati nell’esposizione, che ricostruisce come in Toscana e Liguria, tra XII e XV secolo, il marmo sia nuovamente estratto, commerciato e soprattutto utilizzato nel campo della produzione artistica. Nel contributo si allude alle seguenti mostre:- Mostra della scultura pisana del Trecento (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo: luglio 1946-ottobre 1947);

- La Madonna nell'arte in Liguria. Dipinti e sculture dal secolo XIII al XVIII (Genova, Palazzo dell'Accademia: 30 aprile-31 maggio 1952).

-

Gli sbalzi di lucchesia

Recensione dell’opera: Oreficeria sacra a Lucca dal XIII al XV secolo, a c. di Clara Baracchini, Firenze, SPES, 1993, 2 voll.; trattasi del catalogo della mostra, tenutasi al Museo nazionale di Palazzo Mansi a Lucca, 19 gennaio-30 settembre 1990. A partire dalla campagna di schedatura delle opere, l’articolo si focalizza sulla ricostruzione del contesto culturale lucchese in cui sono state prodotte: i reciproci scambi tra differenti tecniche artistiche, la circolazione di modelli figurativi tra le città della Toscana, le committenze. Castelnuovo riconosce come fondamentali punti d’avvio degli studi sull’arte lucchese la Mostra d’Arte Sacra. Dal VI al XIX secolo (Lucca, Palazzo Ducale: giugno - settembre 1957) e le ricerche di Carlo Ludovico Ragghianti (Arte a Lucca. Spicilegio, «La Critica d’Arte», VII, 37, 1960, pp. 57-84; riedito in Studi lucchesi, a c. di Gigetta Dalli Regoli, s.l., Rugani edizioni d'arte, 1990).

Al patrimonio culturale lucchese Castelnuovo aveva già dedicato un articolo, incentrato sulla produzione tessile: A Lucca, capitale della seta, «La Stampa», 6 luglio 1989, p. 3 (recensione della mostra: La seta. Tesori di un’antica arte lucchese. Produzione tessile a Lucca dal XIII al XVII secolo (Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi: 16 giugno-30 settembre 1989), a c. di Donata Devoti, catalogo edito da Maria Pacini Fazzi).

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

I fasti del gotico minuscolo

Recensione della mostra: Il gotico a Siena. Miniature, pitture, orificerie, oggetti d’arte (Siena, Palazzo Pubblico, 24 luglio-30 ottobre 1982), a c. di Giovanni Previtali, catalogo edito da Centro Di. Ripercorrendo le principali opere, l’intervento traccia un itinerario nell’arte gotica a Siena dalla fine del XIII secolo all’inizio del XV secolo: i nuovi elementi stilistici giunti da Oltralpe accolti e rielaborati in città, dove speciale era la predilezione per le microtecniche; la fortuna degli artisti senesi a Firenze e ad Avignone, divenuti poi modello per l’intera Europa; l’adesione senese al Gotico internazionale e il progressivo spegnersi di ogni innovazione, giunti ormai alle porte del Quattrocento. In particolare, Castelnuovo apprezza la scelta di mettere in rassegna opere di piccolo formato e di differenti tecniche, che ben illustrano come la pittura e la scultura non fossero al vertice della gerarchia delle arti nel periodo in esame.

Per la tematica affine, nella recensione è ricordata la mostra Les Fastes du Gothique. Le siècle de Charles V (Parigi, Galeries nationales du Grand Palais: 9 ottobre 1981-1° febbraio 1982), di cui Castelnuovo aveva scritto su «La Stampa». L’anno seguente, una seconda edizione dell’esposizione sull’arte senese è inaugurata ad Avignone: L'art Gothique Siennois. Enluminure, peinture, orfevrerie, sculpture (Avignone, Musée du Petit Palais: 26 giugno-2 ottobre 1983); anche questa è recensita da Castelnuovo su «La Stampa».

Una copia del catalogo è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Scoprire Genova di Simon Boccanegra

L’articolo presenta il Museo di Sant'Agostino di Genova, riaperto nel 1983 dopo il restauro curato dallo studio Albini-Helg-Piva e il riordino operato dalla direttrice Ida Maria Botto, a cui si deve il catalogo (Museo di scultura e architettura ligure di Sant'Agostino, Genova, Museo di S. Agostino, 1985); Castelnuovo traccia una panoramica del contesto artistico genovese tra XIII e XIV secolo a partire dalle opere conservate nel museo, sottolineando come questa collezione, nuovamente fruibile, apra potenziali piste di ricerca sulla storia artistica della città. -

La pecora di Giotto

Recensione dell’opera: Luciano Bellosi, La pecora di Giotto, Torino, Einaudi, 1985. Dedicato alla formazione di Giotto e alla sua opera nella Basilica di San Francesco di Assisi, Castelnuovo apprezza particolarmente questo studio per i risultati inediti e l’approccio innovativo. In particolare, rimarca l’attenzione di Bellosi per la moda e il costume rappresentati nelle scene – la foggia degli abiti e il taglio della barba di San Francesco – indagati per meglio datare gli affreschi. In chiusura il richiamo va al Giudizio sul Duecento di Roberto Longhi, per evidenziare come ancora allora pesassero pesanti preconcetti sulla lettura dell’arte del XIII secolo («Proporzioni», II, 1948, pp. 5-54, riedito in Edizione delle opere complete di Roberto Longhi, vol. VII Giudizio sul Duecento e ricerche sul Trecento nell’Italia centrale, 1939-1970, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 1-53).

Una copia dell’opera è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Color Medioevo

Recensione della mostra: Scultura dipinta. Maestri di legname e pittori a Siena. 1250-1450 (Siena, Pinacoteca Nazionale, 16 luglio-31 dicembre 1987), a c. di Alessandro Bagnoli, catalogo edito da Centro DI. Ripercorrendo le principali opere, Castelnuovo traccia una piccola storia della scultura lignea dipinta a Siena, dalla metà del XIII secolo alla metà del XV, mettendo in luce i protagonisti, il rapporto tra pittori e scultori e le modalità di produzione delle opere. Nell’articolo è richiamata l’esposizione dedicata alla stessa tematica nel 1949, curata da Enzo Carli: Mostra della antica scultura lignea senese (Siena, Palazzo Pubblico, luglio-settembre 1949), catalogo edito da Electa.

Una copia dei cataloghi di entrambe le mostre (1949 / 1987) è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d'Ateneo “Arturo Graf”.

In occasione della mostra si era tenuta la giornata di studi Momenti della scultura fra Trecento e Quattrocento. Indagini e problemi (Siena, Palazzo Salimbeni, 19 novembre 1987), a cui Castelnuovo ha partecipato presiedendo la sessione pomeridiana. -

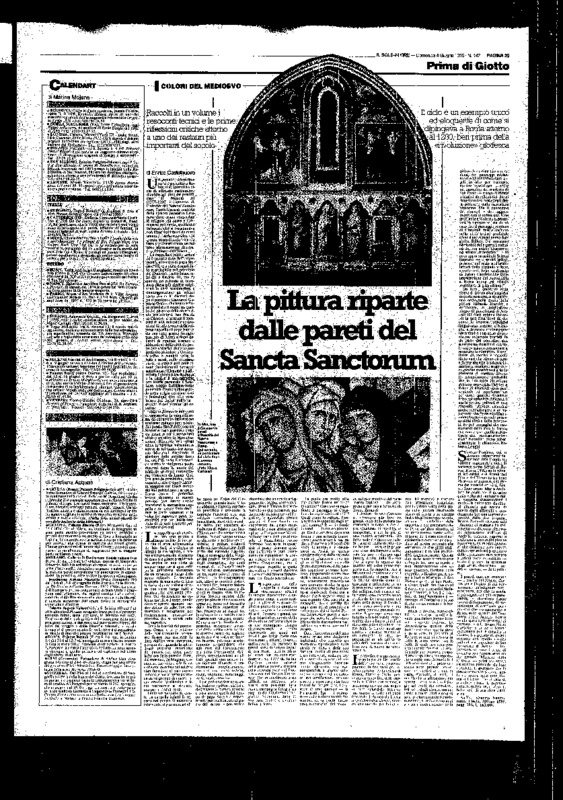

La pittura riparte dalle pareti del Sancta Sanctorum

Castelnuovo offre un resoconto della decorazione pittorica del Sancta Sanctorum di Roma in occasione del completamento del restauro, condotto da Bruno Zanardi nella prima metà degli anni Novanta. Dei lavori dà conto una pubblicazione, menzionata nell’articolo: Sancta Sanctorum, Milano, Electa, 1995.

Una copia del volume è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

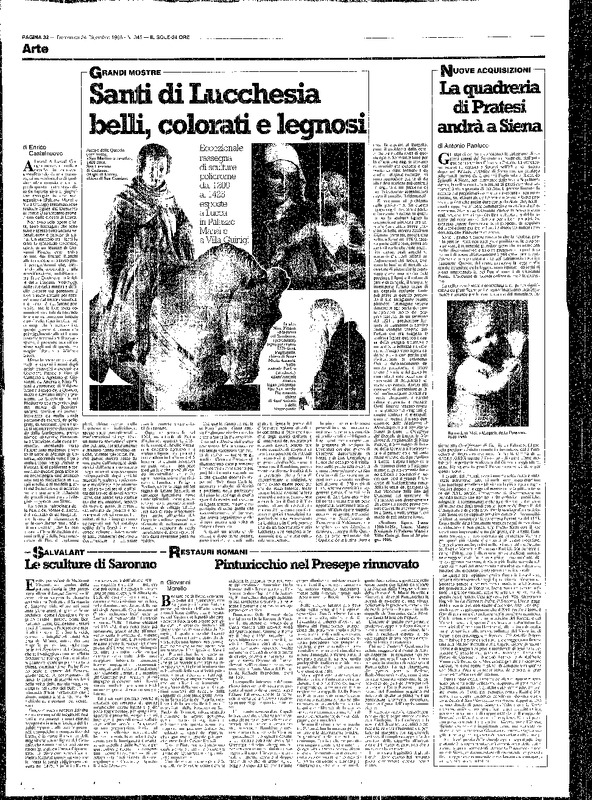

Santi di Lucchesia belli, colorati e legnosi

Recensione della mostra: Scultura Lignea. Lucca 1200-1425 (Lucca, Palazzo Mansi e Villa Guinigi, 16 dicembre 1995-30 giugno 1996), catalogo SPES a c. di Clara Baracchini, 2 voll. Castelnuovo si sofferma, in particolare, su due questioni: la ricognizione capillare delle opere nel territorio della Lucchesia e il loro restauro, promossi dalla Soprintendenza di Pisa con a capo la stessa Baracchini; la fortuna critica della scultura dipinta, a partire dal pionieristico articolo di Pietro D’Achiardi (Alcune opere di scultura in legno dei secoli XIV e XV, «L’Arte», VIII, 4, 1904, pp. 356-376) e dalla Mostra dell’antica arte senese (Siena, Palazzo Pubblico, aprile-agosto 1904), dalla Mostra dell'antica scultura lignea senese (Siena, Palazzo Pubblico, luglio-settembre 1949, a c. di Enzo Carli) e dall’esposizione Scultura dipinta. Maestri di legname e pittori a Siena. 1250-1450 (Siena, Pinacoteca Nazionale, 16 luglio-31 dicembre 1987, a c. di Alessandro Bagnoli). Di quest’ultima aveva pubblicato una recensione su «La Stampa».

Una copia dei cataloghi di queste mostre (1904 / 1949 / 1987 / 1996) è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d'Ateneo “Arturo Graf”. -

Ori e reliquie dai forzieri di Bisanzio

Recensione della mostra: L’Oro di Siena. Il tesoro di Santa Maria della Scala (Siena, Complesso di Santa Maria della Scala, dicembre 1996-febbraio 1997), catalogo Skira Editore, a c. di Luciano Bellosi. Nel presentare alcune delle principali opere, Castelnuovo si focalizza sulle vicende collezionistiche e sul valore simbolico del tesoro di reliquiari acquisiti dal Comune di Siena per l’Ospedale di Santa Maria della Scala alla metà del XIV, evidenziando come questo straordinario nucleo manufatti e legature, per lo più provenienti dalla corte imperiale di Costantinopoli, abbia influenzato la produzione degli artisti senesi.

Una copia del catalogo è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca Storica d'Ateneo "Arturo Graf". -

Fasto gotico alla corte dei re folli

Recensione della mostra: L’art au temps des rois maudits Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328 (Parigi, Galeries nationales du Grand Palais, 17 marzo-29 giugno 1998), catalogo Reunion des Musees Nationaux. Castelnuovo presenta uno spaccato del contesto culturale della corte di Francia al tempo di Filippo il Bello e dei suoi discendenti sino a Carlo IV, introducendo il gusto e la produzione artistica tra la fine del XIII secolo e la prima metà del XIV secolo. A partire dalle opere commentate, grazie alla ricchezza del campionario di tecniche artistiche incluse nella rassegna e ai prestiti internazionali, il contributo rievoca il fervore di quella stagione, definita una “prima internazionale gotica”.

Nell’uscita successiva della Domenica, Castelnuovo rettifica il titolo scelto dalla redazione de «Il Sole 24 Ore» per il proprio articolo, Fasto gotico alla corte dei re folli, puntualizzando ironicamente che Quei re di Francia erano maledetti, ma non folli.

Una copia del catalogo presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d'Ateneo "Arturo Graf"